I provvedimenti adottati dal Consiglio federale nella lotta alla diffusione sempre più rapida del coronavirus – indirizzate da una parte a frenare la mobilità e il contatto tra persone, dall’altra a sostenere le imprese e le maestranze colpite dal lavoro parziale e dalla disoccupazione – hanno riportato a galla anche la piaga delle lavoratrici e dei lavoratori assunti in nero, che sono ora doppiamente colpiti: non hanno né un reddito per vivere, né alcun tipo di protezione assicurato ai salariati “regolari”.

La Svizzera, al pari di altri paesi europei, non è stata risparmiata negli ultimi decenni dal lavoro abusivo o lavoro in nero, svolto in violazione delle disposizioni di legge. Pur non toccando il livello marcato della Germania o dell’Italia, il “sommerso” è molto diffuso anche in Svizzera, soprattutto nei settori caratterizzati da bassi livelli salariali come l’agricoltura, l’alberghiero, la ristorazione e le pulizie. E per certi versi anche dell’edilizia, benché in questo settore i controlli statuiti dal Contratto Collettivo Nazionale costituiscano un buon argine frenante agli abusi.

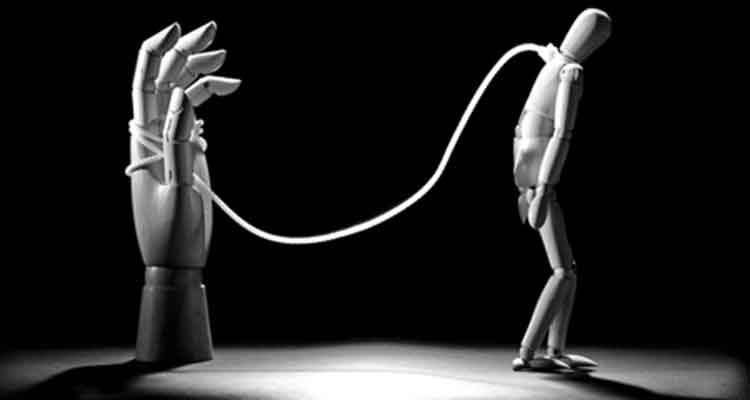

Il lavoro in nero è come i passeggeri senza biglietto: entrambi duri da sconfiggere, ma che si devono combattere adottando provvedimenti forti. Il lavoro irregolare si ripercuote negativamente sull’economia: oltre a provocare un danno alle casse dello Stato, e di riflesso alla comunità, minaccia pesantemente la solidarietà sociale. Sono quindi irrinunciabili controlli più severi e sanzioni più gravi contro gli impresari che sfruttano la necessità di un lavoro ad ogni costo delle persone.

Nel diritto svizzero non esiste una chiara definizione giuridica del lavoro nero o irregolare, intendendosi con tale espressione l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente che viola determinate leggi. Solitamente ci si riferisce a tutti quei lavori per i quali non vengono versati i contributi sociali (AVS, LPP, ALV, AI, IPG…) e stipendi e fatturato non sono tassati. Per far fronte al problema, esiste fin dal 2008 la legge federale contro il lavoro nero (LLN), modificata nel 2017.

In tutti i Paesi il lavoro nero si combatte normativamente su due fronti: prevedere la sanzione in caso di verifica e le misure volte a promuovere l’emersione, che stanno producendo un buon risultato parziale: nel 2018, secondo un rapporto della SECO, i casi denunciati sono stati 15.740, il 18% in più rispetto al 2017.

Il fenomeno evidentemente è molto studiato, anche in rapporto alla sua dimensione numerica: gli studi più recenti stimano che in Svizzera vi siano oltre 460.000 persone che lavorano in nero a tempo pieno. Nel settore delle pulizie – noto per l’alto tasso di precarietà che lo contraddistingue – si valuta che oltre il 60% degli addetti non sia regolarmente dichiarato; spesso, ad esempio, viene dichiarata soltanto una parte del salario per eludere il versamento totale dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali e al fisco. E non a caso nel settore delle pulizie si registra un’altissima percentuale di addetti – soprattutto donne – immigrati, che spesso non dispongono di un permesso e di un contratto di lavoro e quindi non in grado di denunciare gli abusi.

Nel 2001, con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali Svizzera-Ue e della libera circolazione delle persone, il Parlamento svizzero e il Consiglio federale emanarono la nuova “Legge sugli stranieri” per garantire ai cittadini immigrati provenienti dall’Ue/Aels i diritti (e i doveri) sanciti dai trattati negoziati e parafati. Diritti che non erano riconosciuti ai migranti provenienti dai cosiddetti “stati terzi”, che pure costituivano il 40 percento della popolazione immigrata in Svizzera.

In quel frangente emersero le situazioni esplosive dell’immigrazione clandestina, dei sans-papier e del lavoro in nero che coinvolgeva gli immigrati. Furono approvate misure per contrastare il lavoro abusivo atte a sanzionare quei datori di lavoro che assumevano persone a livelli salariali minimi e senza la protezione delle assicurazioni sociali. Tuttavia, nonostante il ricorso a parole forti come “piaga” per definire il lavoro in nero, o la decisione di procedere “in maniera forte” contro i datori di lavoratori, le misure adottate si rivelarono deboli e sostanzialmente inadeguate poiché vi era una stridente contraddizione tra le parole e i fatti. Un atteggiamento incomprensibile, vista la dimensione che il lavoro abusivo aveva già allora in Svizzera: il 9,3 percento del prodotto sociale lordo, in altre parole l’equivalente di 37 miliardi di franchi all’anno.

Ripercorrere i summenzionati passaggi politici e legislativi e quelli, già citati, del 2008 e 2017 è fondamentale per richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulla situazione delle persone che fino a poche settimane fa lavoravano in nero e ora stanno vivendo una situazione difficilissima dopo la chiusura delle attività lavorative, per esempio nel settore della ristorazione, alberghiero o dell’intrattenimento.

Molti cittadini italiani sono colpiti da quanto sta accadendo: negli ultimi 10 anni, come noto, il flusso migratorio dall’Italia verso la Svizzera è ricominciato con forza e sono tanti i nostri connazionali occupati in nero, che non hanno quindi la copertura dell’assicurazione disoccupazione. Considerando l’elevato costo della vita in Svizzera, a queste lavoratrici e lavoratori non resta che la strada del rientro in Italia.

E mentre questa problematica comincia a rimbalzare nei media, ci chiediamo: cosa succederà con la pandemia? Se il principio della lotta al lavoro in nero è la protezione salariale e sociale, è possibile che le situazioni di irregolarità aumentino. Meno domanda produrrà più offerta, con un probabile abbassamento dei livelli salariali minimi.

Si può ritenere che a ingrassare le file degli irregolari saranno gli attuali disoccupati, costretti a cercare il lavoro nel rispetto delle regole. Il problema è che con la recessione a causa del coronavirus, molte società stanno cancellando anche i colloqui, precludendo totalmente le assunzioni. Si aggiunge il fatto che il “periodo quadro” a disposizione di un disoccupato per trovare una sistemazione avanza inesorabilmente. Indipendentemente dal Covid-19. Il risultato è che si consumano i giorni assicurati di cui il disoccupato dispone. L’esito è finire in assistenza oppure continuare a lavorare “in nero”.